『サードカルチャーキッズ』

の翻訳者のお二人が、サードカルチャーキッズの母親としての日常的な視点と、

研究者としてのアカデミズムの観点、の2つの立場から

「サードカルチャーキッズの今!」をお届けします!

今回で『「サードカルチャーキッズ」を知ろう!』は最終回です。

**************************************

| 嘉納もも |

私の担当するブログ記事はこれが最終回になります。

初回は「帰国子女」と「サードカルチャーキッズ」の違いについて、2回目は異文化の中で育つ子どもを持つ親の心構えなどについて私の意見を述べました。

今回は海外での学校選びについてお話しし、そのあと今までの議論をまとめたいと思います。

海外での学校選びは親にとって「賭け」のようなところがあります。

どんな選択肢にもそれなりの利点や難点があるからです。

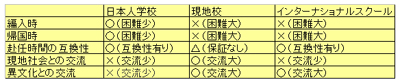

(本当におおまかに、ではありますが)それらを表にまとめると、こうなります。

こうしてみると日本人学校という選択肢がある場合は、それを選ぶのが一番、赴任時においても帰国時においても、適応がスムーズに行きそうな感じです。

特に駐在が3年程度であると分かっている場合は、もっとも妥当な編入先であると言えるでしょう。

ただ、駐在が長期に及ぶと、現地社会からずっと孤立した状態が続いてしまうのと、義務教育の中学校を卒業したあとは日本に帰る以外、進路がないのが問題です。

現地校は赴任直後の適応が大変です。

親も子も不慣れな学校制度に戸惑うことが多く、かなり長い時間をかけて馴染んでいかなければなりません。

受け入れ側も外国人生徒に慣れているとは限らないので、その点も不安があります。

それでも滞在が長期間になってくると現地社会との結びつきが強くなり、現地文化への理解も深まっていくという利点はあります。

ただ、帰国の辞令が出た場合、また別の国への赴任を命ぜられたりした場合、また更なる適応期間が必要となります。

インターナショナル・スクールを選ぶと、現地校とよく似た適応の問題が赴任直後、そして日本への帰国時に起こります。また日本人学校の生徒と同じく、現地社会との交流はそうそう期待はできません。

しかしながら学校側が外国人生徒の受け入れに慣れている点、同じような体験を持つ子どもたちに囲まれているという点、そして次の赴任地でもまた(おそらく)インターナショナル・スクールに編入できる(であろう)点で主に英語をベースとした教育が継続でき、文化的な混乱が軽減されるという利点があります。

駐在期間の長短、子どもの学年などによって最善のオプションを選ぶことができればよいのですが、親でさえも赴任のタイミングや長さは確定できません。

しかも、上に挙げたような選択肢が全てどんな赴任地でも揃っているわけではありません。

ある意味、現地校に行くしかない、日本人学校に行くしかない、といった状況であれば親は悩まないで済むでしょう。

兄と私が父の駐在でフランスに住んでいた1960年代には、現地の公立校に行く以外、オプションはありませんでした。

兄は日本で小学校1年生のクラスに行き、それから最初の赴任地のイギリスで現地校の1年生に編入し、たった10ヶ月後にはフランスの学校でまた1年生に入ることになりました。

全く言葉の分からない環境の中で、兄は毎日ノートに絵を書いていたと母は涙ながらに語っていました。

しかしそれ以外にどうしようもない、ということで親も子も開き直るしかありません。

父の駐在がその後10年に及んだことが幸いして、兄は最初の適応期をなんとか乗り越え、すっかり現地の生活に溶け込んでいくことができました。

1970年代にはパリに全日制の日本人学校が設立されました。

私の父は今さら編入する必要はない、と兄と私を現地校に残しました。

しかし大使館関係のF君たちはほとんど全員、日本人学校に通っていました。

私たち「現地校グループ」にとって、いつも日本人同士で固まり、地下鉄に乗っても日本語で大声で喋っている彼らは異様に映りました。

しかし外交官はひとつの赴任地につき、滞在期間が平均3年と比較的短いため、現地校に馴染む時間が惜しいと親が考えるのはもっともだったのでしょう。

また、イギリスからパリに引っ越してきたMちゃんはインターナショナル・スクールに在籍していました。

4年間のパリ滞在の後、彼女はまたイギリスに戻り、それから今度はアメリカで駐在生活を経験しました。

この場合、一貫して英語での教育が継続されたことでインターナショナル・スクールという選択は功を奏したといえます。

なお前回にも少し言及しましたが、日本ではしばしば「帰国子女」の特徴は外国語力や外国の文化・社会の知識にあると思われています。

この観点からすると日本人学校に通った子どもたちは「帰国子女らしくない」ということになってしまいます。

しかし少なくとも母国を離れ、海外での生活を体験した子どもであれば、著者ヴァン・リーケンたちは現地文化との接触の度合いにかかわらずサードカルチャーキッズとしての特徴を有する、と言います。

私はカーナビのGPSにたとえて、非TCKが「日本国内の地図しか内蔵していない」のに比べ、TCKは世界中の、とまではいかなくてもせめて2つ以上の国の地図を備えているのではないかと見ています。

自分の国を「物理的に」外から見る、ということを経験している者には自然と「心理的に」も自文化を客観的に捉える視覚が備わると考えるわけです。

あくまでもTCKや帰国子女の海外体験が「親の仕事の都合」によるものであり、留学生のように自分の意志でもたらされたのではないという点と併せ考えると、それ以上の特典を求めるのは必ずしも賢明ではないというのが私の持論です。

以上、3回にわたってヴァン・リーケンたちの著書を補足する形で、国際移動する日本人の子どもたちについて解説してきました。

その子どもたちを「帰国子女」と従来どおりの呼び方で呼ぶ代わりに新たな「サードカルチャーキッズ」という名称を使うことで、より多くの人々が彼らの体験の本質を理解してくれることを願っています。